Sigue habiendo quien cuestiona el cambio climático. Aún así la realidad es muy tozuda.

Desde las ciencias de la economía hasta las de la salud (y no solo la meteorología), son varias las disciplinas que están analizando como las variaciones del clima tiene consecuencias en las personas o en la sociedad.

Son muchas las publicaciones que acreditan la relación de las condiciones meteorológicas extremas con determinadas enfermedades o con el número de fallecidos en general:

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0222-x

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GH000580

https://www.medscape.com/viewarticle/990266

Pero también, y ese es nuestro tema, con las muertes por lesiones autoinfligidas.

Recientemente una extensa investigación en China (Assessing the Burden of Suicide Death Associated With Nonoptimum Temperature in a Changing Climate Yuchang Zhou, MS; Ya Gao, MS; Peng Yin, PhD) y otra publicada en Nature (Higher temperatures increase suicide rates in the USA and Mexico, Marshall Burke, Felipe Gonzalez, Patrick Baylis, Sam Heft-Neal, Ceren Baysan, Sanjay Basu and Solomon Hsiang) ha ido más allá de la simple constatación de las consecuencias del cambio climático en la salud. Desde el análisis prospectivo han estimado cuantas vidas se perderán por suicidio como resultado de las variaciones climáticas.

Normalmente estos estudios no suelen entrar a valorar cuales podrían ser las razones de fondo que expliquen estas conductas asociadas al riesgo de suicidio. Como excepción un reciente estudio en India (Crop-damaging temperatures increase suicide rates in IndiaTamma A. Carleton) argumentaba el efecto del clima en las cosechas, estos en las economías familiares y, finalmente, éstas en la desesperanza y el suicidio.

Además de las consecuencias negativas en sectores económicos, es fácil establecer causa efecto entre condiciones extremas del clima con estrés, irritación, desasosiego o aumento de síntomas negativos de algunas enfermedades. También parece lógico ver estos estados de ánimo como elementos perturbadores que pudieran sumarse al resto de factores de riesgo. De hecho, empieza a hablarse del “estrés térmico”, generalmente asociado a “olas de calor”.

Clima versus suicidio en España.

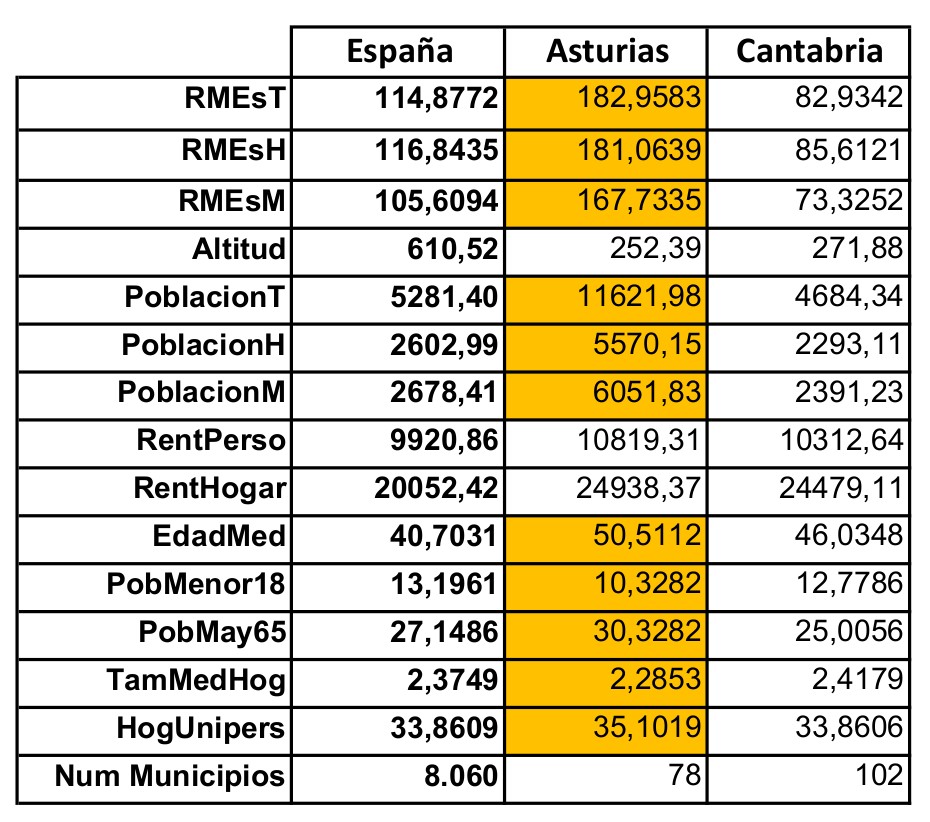

A pesar de los numerosos estudios internacionales, los pocos que se centren en España son muy locales (La influencia de las condiciones meteorológicas ambientales en la mortalidad por suicidio en la provincia de Córdoba. Irene Iglesias-Fernandez, Cristina Maria Beltrán-Aroca, José Sáez-Rodríguez, Eloy Girela-López), o no van más allá de las variaciones estacionales (Papageno), (Plataforma Nacional Para la Prevención del Suicidio). No es entendible esa escasa publicación dada la facilidad con que podemos acceder a datos detallados sobre variables meteorológicas en nuestro país. Desde la web de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) es posible consultar los históricos de temperatura, viento, sol o pluviometría de centenares de estaciones en toda la geografía Española.

Cosa distinta es la accesibilidad a los datos detallados sobre suicidios cuando se quiere trabajar con cierto nivel de detalle. El único lugar que dispone de los datos y permite el acceso es el INE (www.ine.es). Incluso ésta, por razones de protección de la intimidad, limita esta información y no la publica en su web. No obstante lo anterior, el INE ofrece un recurso de petición de datos “a medida” anonimizados, sujetos a control y con un coste para el investigador (aunque asumible).

Metodología de trabajo.

Dispuesto a comprobar que los estudios extranjeros que asocian muerte con clima extremo son extensibles a nuestro país, se hace necesario concretar los parámetros que quieren usarse. Recordemos que las investigaciones previas se detienen en las condiciones extremas, tales como temperatura o velocidad del viento.

Como pequeño guiño a los activistas del cambio climático, he elegido la variable: media mensual de las temperaturas máximas absoltas diarias. El periodo analizado comprende desde 1998 a 2021. Para obtener un panorama geográfico amplio, seleccioné una estación meteorológica por provincia. Generalmente la más cercana a la capital que contara con un registro regular y amplio en el tiempo.

Como pequeño guiño a los activistas del cambio climático, he elegido la variable: media mensual de las temperaturas máximas absoltas diarias. El periodo analizado comprende desde 1998 a 2021. Para obtener un panorama geográfico amplio, seleccioné una estación meteorológica por provincia. Generalmente la más cercana a la capital que contara con un registro regular y amplio en el tiempo.

Tras formalizar la petición de datos al INE sobre “número de fallecidos por suicidio” (desagregado por género, provincia de residencia, año y mes), recibir la aprobación, firmar el documento de condiciones de uso y pagar la tasa, recibí en pocos días un archivo de Excel con los datos solicitados.

Previamente procedí a comprobar (una vez más) que no correlacionan temperaturas y muertes por suicidio. Esta falta de correlación nos señala que el dato del termómetro “per sé” no es un factor de riesgo (cosa evidente al observar que los países con climas cálidos no sufren necesariamente más muertes por suicidio que los fríos. Con el clima entran en juego muchos otros factores (como la adaptabilidad de las personas al entorno donde vive). No deberíamos usar como elemento de comparación las temperaturas absolutas, porque no sería correcto entender que una temperatura de 35 grados en mayo o junio afecte igual a alguien que vive en Córdoba que a alguien de Soria. Esta consideración es un jarro de agua fría para quienes ven “cambio climático” tan solo como “aumento de temperatura”. Los datos nos muestran que dicho fenómeno resulta más “perturbador” por su exageración de los contrastes tales como las cada vez más frecuentes “olas de calor extremo”, pero que podría extenderse a otros fenómenos admosféricos.

Como método analítico decidí usar la perspectiva epidemiológica de “casos-controles, longitudinal hacia atrás”. Para ello diseñé en Excel una rejilla que permitiera filtrar los casos (año, mes, provincia) en los que se producían determinadas desviaciones porcentuales de temperatura respecto de la media mensual de las máximas de la estación, mes y periodo estudiado y aplicarla a las tablas de suicidios y poblaciones.

La anterior rejilla se aplicó a los parámetros siguientes:

Expuestos: Suicidios y poblaciones para los meses en los que la temperatura media mensual de las máximas absolutas de cada año/mes/provincia era superior a los siguientes valores: 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%.

No Expuestos: Suicidios y poblaciones para los meses en los que la temperatura media mensual de las máximas absolutas de cada mes/año/provincia era igual o inferior a la media del mismo mes/provincia del periodo 1998/2021.

Se considera “poblaciones de control”, el resto de personas residentes en las provincias/meses en las que coincidiendo en las circunstancia climáticas de exposición/no exposición, han muerto (o no) por suicidio.

Se desagrega un subgrupo que corresponde a los meses de más calor (de mayo a septiembre) para observar los efectos en este periodo.

Resultados de la rejilla año/mes/provincia.

El conjunto de datos desplegados en la rejilla climática nos proporciona una matriz de 24x52x12 celdas, idéntica a la correspondiente a los suicidios.

Los cortes por grupos de rangos de temperatura se indican en la siguiente tabla:

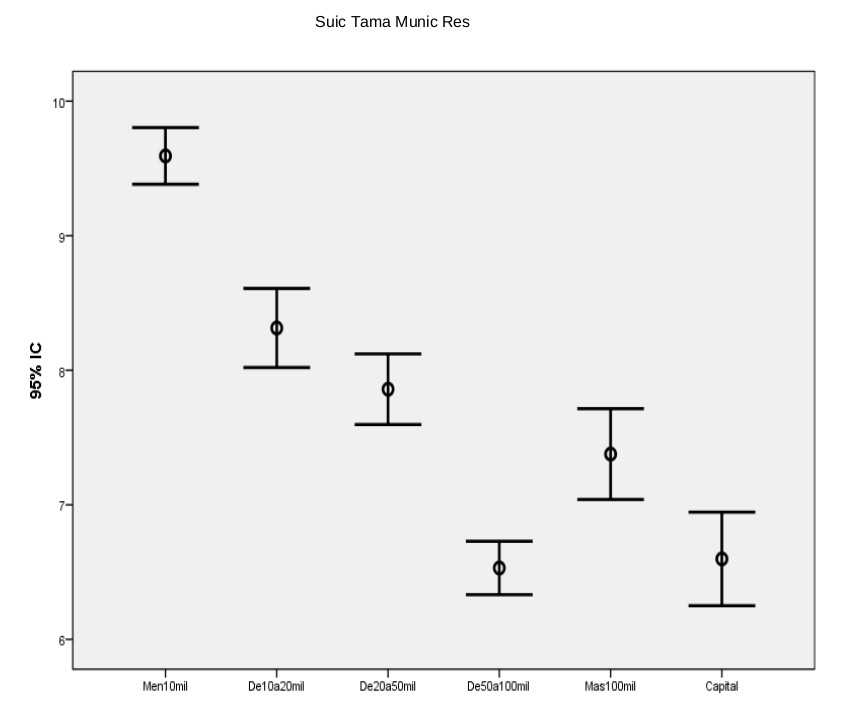

Resultados de los Ratios Casos/controles para suicidio.

De los rangos de temperatura anteriores y trabajando por separado el ámbito temporal (todo el año/meses de calor), se obtienen tablas con los ratios y los intervalos de confianza, como en el ejemplo siguiente:

Con todos ellos Obtenemos una tabla resumen de resultados:

Aún considerando las reservas que se señalan en el párrafo sobre problemas metodológicos, nos atrevemos a concluir que España no es una excepción en cuanto a la perniciosa (aunque leve) influencia de las temperaturas extremas en las muertes por suicidio. Meses con olas de calor que hagan superar las temperaturas medias máximas mensuales un 10% se expresan en un 3% (OR=1,0342 IC+=1,0081 IC-=1,0609) más de fallecidos por “lesiones autoinfligidas” que en los meses en los que no se superan las medias históricas para ese mes y provincia. Cuando las olas de calor suben las medias máximas mensuales por encima del 15%, los fallecidos son un 5% más (OR= 1,0517, IC+=1,0010, IC-=1,1050).

Sorprendentemente los resultados obtenidos en el periodo cálido del año no muestra valores mucho más altos que los considerados en el total del año. Aunque los ratios parecen superiores, observamos que la disminución de la muestra hace que los intervalos de confianza dejen de ser relevantes.

Rechazamos estimar los resultados de las rejillas de excesos de temperaturas superiores al 25% (aunque resulten muy ventajosos para nuestra hipótesis). Formalmente están comprendidos dentro de los intervalos de confianza, cumplen con los requisitos de homogeneidad de la razón de ventajas y de las pruebas de independencia condicional. Aún así entendemos que el método de extracción desde las rejillas hace que el dato que se analiza es el desarrollo de otro menos representativo. En este corte, el número de fallecidos que consta en la celda es de 38 fallecidos (aparentemente suficiente), pero procede de solo 3 supuestos: junio de 1998 en Asturias (11 fallecidos), abril de 2011 en A Coruña (15 fallecidos) y mayo de 2020 también en Asturias (12 fallecidos). Nuestras dudas para aceptar estos resultados se apoya también en que en el corte anterior (20%), el intervalo de confianza no es significativo.

La aplicación de este método casos/controles nos permite ratificar una vez más los estudios que muestran mayores o menores tasas de suicidio asociados a la estacionalidad (no a la temperatura), en este caso los meses de mayo a septiembre respecto de los meses octubre a abril:

OR = 1,0732 IC+ = 1,0575 IC- = 1,0891

Estos resultados son coherentes con estudios previos sobre estacionalidad del suicidio en España:

Problemas metodológicos

Contar con una rejilla de amplitud mensual para cotejar temperatura y muerte por suicidio supone aceptar un gran margen de imprecisión. Asumimos que los “picos” de altas temperaturas se suelen mantener durante algunos días, pero es evidente que, al considerar la media mensual, algunos de esos “picos” pueden ocultarse tras días con temperaturas bajas. Por otro lado, y hasta que se emprenda un estudio con rejillas diarias, no conocemos el alcance temporal del posible efecto del “estrés térmico” en la decisión de quitarse la vida. Para complicar el análisis, será difícil demostrar si el estrés climático es un simple precipitador “instantáneo” o tiene influencia persistente en el sufrimiento que conduce al suicidio.

Asimismo la elección de una sola estación meteorológica por provincia significa que los datos de “ola de calor” de esa estación no refleja exactamente su influencia en toda la geografía provincial.

Debemos señalar también que los picos de temperatura tienen efectos/sensaciones más acentuados cuando se asocian a humedades relativas altas o no están moderados por el viento. Posteriores estudios deberán contemplar el efecto de diferentes parámetros climáticos y la combinación de éstos en la decisión de quitarse la vida.

Aún así, los datos son coherentes: riesgo relativo más alto cuando las temperaturas máximas absolutas son superiores a la media, márgenes muy ajustados; progresividad en los cortes con muestra óptima y márgenes de confianza que contienen el “1” (no significativos) para diferencias de temperatura más bajas o con menor números de casos.

CONCLUSIONES

Confirmamos para toda España los estudios locales o extranjeros sobre influencia negativa del calor extremo respecto del número de fallecidos por suicidio, así como cierta estacionalidad de la conducta suicida, mayor entre los meses de mayo a septiembre.

Con estos resultados queremos animar a realizar investigaciones más completas, amplias y rigurosas. Y no solo por curiosidad científica. Entender de qué manera nuestro entorno condiciona nuestras decisiones como personas ayudará a prevenir esta lacra social que nos cuesta 4 mil vidas al año solo en España.

En definitiva, la ciencia seguirá descubriendo centenares de aspectos que nos hacen sufrir. También cómo la confluencia de muchos de ellos llevan a la compleja decisión de quitarse la vida como “solución” a sus padecimientos.

Lo que no cambiará es que, aunque no sea fácil verlo, hay otras formas para aminorar el sufrimiento. La primera es pedir ayuda cuando creas que no puedes soportar más. Habla de ello con las personas de tu entorno que puedan empatizar con tu dolor, aunque a veces no te entiendan o no sepan como reconforte. Verbalizarlo, encontrar sentido a lo que nos pasa, sentir apoyo de nuestro entorno, empezar a creer que puede haber solución, significa ESPERANZA. Y la esperanza es la mejor prevención del suicidio.

Como sociedad, ayudemos a acabar con los tabúes de la muerte, el sufrimiento o la salud mental. Que el suicidio no sea un estigma para la persona que piensa en quitarse la vida ni para los supervivientes. Defiende ante las Administraciones y representantes políticos una sanidad pública de primer nivel ( o al menos, equiparable a la de nuestro entorno). Escucha activamente y acompaña a ese amigo o familiar que te regala el preciado don de su confianza, especialmente cuando te cuenta que está pensando en la muerte como solución a su dolor.

Más consejos en:

https://papageno.es/factores-riesgo-prevencion-suicidio

https://papageno.es/factores-protectores-suicidio

https://papageno.es/prevenir-suicidio-familia-amigos

https://papageno.es/dejar-de-sufrir-o-dejar-de-vivir

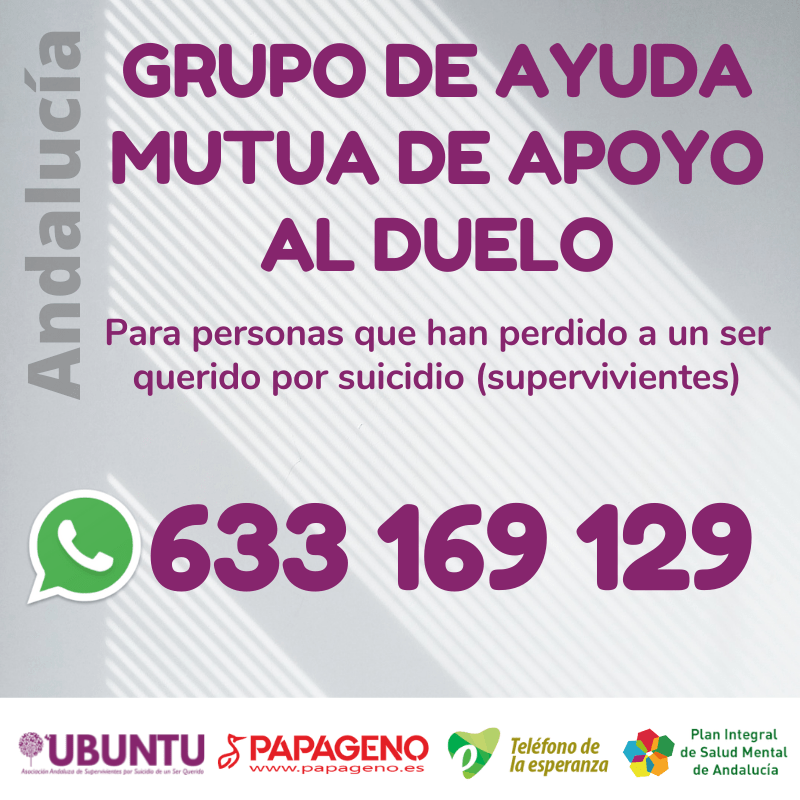

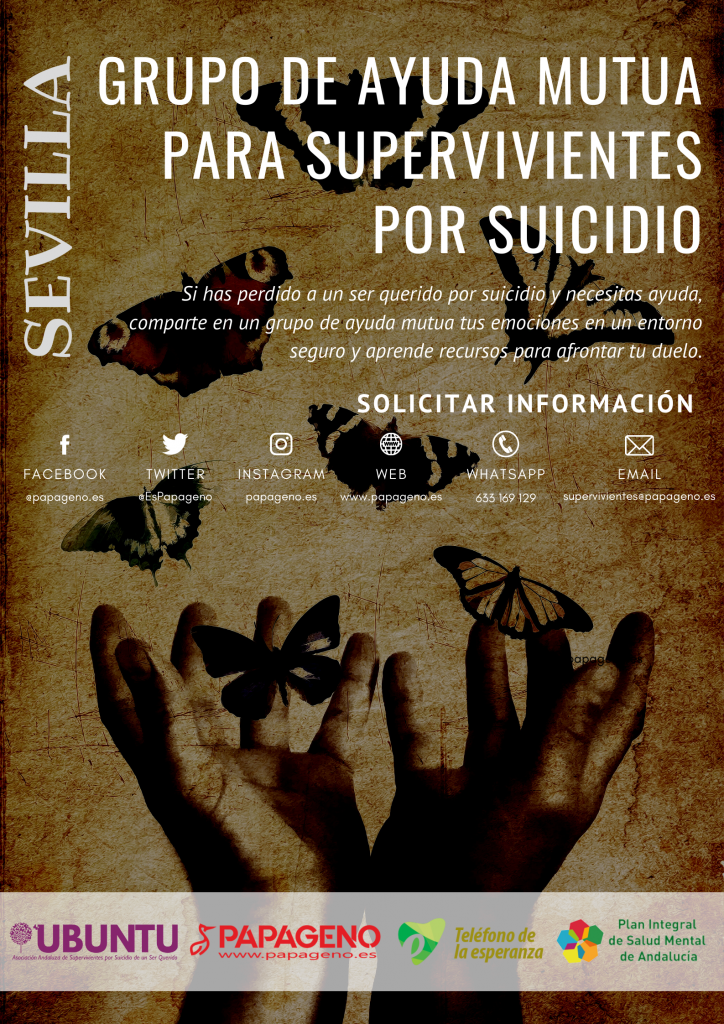

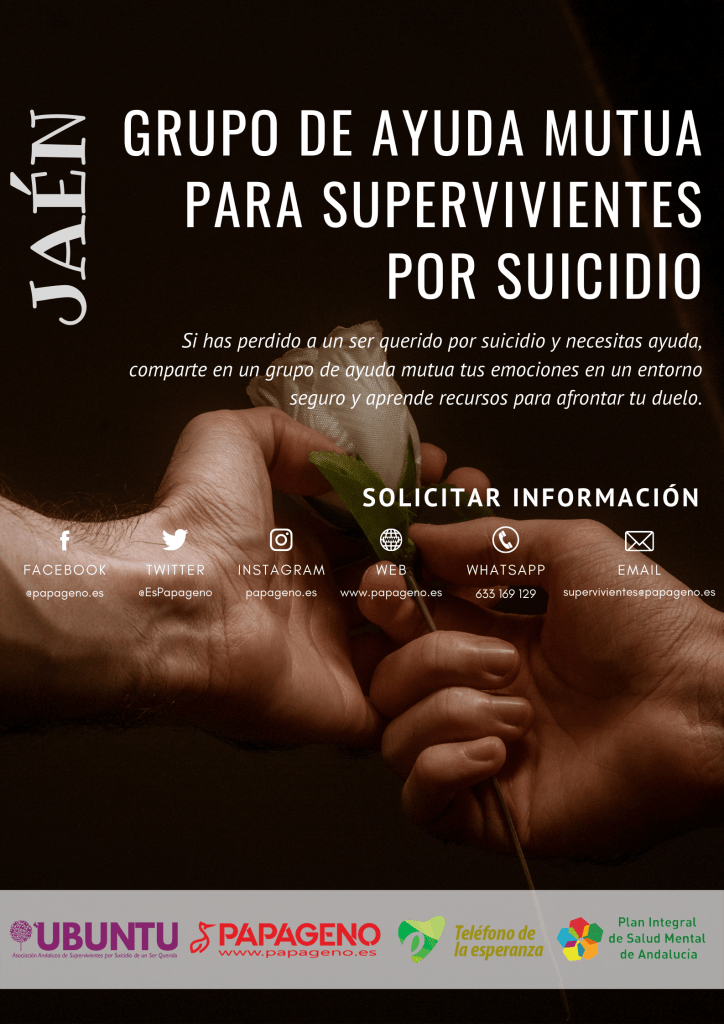

https://papageno.es/grupos-de-ayuda-mutua-suicidio-supervivientes

El viernes 8 de octubre Cáritas Diocesana (

El viernes 8 de octubre Cáritas Diocesana ( El encuentro entre profesional y testimonio en primera persona fue moderado por María José Fernández Guerrero, profesora de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UPSA.

El encuentro entre profesional y testimonio en primera persona fue moderado por María José Fernández Guerrero, profesora de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UPSA. La importancia de los testimonios en primera persona como protagonistas de la prevención del suicidio se ha mostrado como un elemento clave. En Salamanca, tuvimos la suerte de compartir mesa con María Quesada del proyecto «La Niña Amarilla».

La importancia de los testimonios en primera persona como protagonistas de la prevención del suicidio se ha mostrado como un elemento clave. En Salamanca, tuvimos la suerte de compartir mesa con María Quesada del proyecto «La Niña Amarilla».

«El suicida no desea morir, lo que anhela en lo más profundo de su ser es vivir». Esta y otras verdades atraviesan el texto de Duelo, autolesión y conducta suicida: desafíos en la era digital, que busca, desde un lugar de comprensión, de verdad, de investigación, llevar luz a la problemática tan compleja que describe en sus páginas.

«El suicida no desea morir, lo que anhela en lo más profundo de su ser es vivir». Esta y otras verdades atraviesan el texto de Duelo, autolesión y conducta suicida: desafíos en la era digital, que busca, desde un lugar de comprensión, de verdad, de investigación, llevar luz a la problemática tan compleja que describe en sus páginas.

El suicidio no solo es un importante problema de salud pública de nuestra sociedad que afecta a una persona cada 40 segundos en el mundo. Tiene además un componente de desigualdad social en salud, que presenta su peor cara dentro de las prisiones.

El suicidio no solo es un importante problema de salud pública de nuestra sociedad que afecta a una persona cada 40 segundos en el mundo. Tiene además un componente de desigualdad social en salud, que presenta su peor cara dentro de las prisiones.

Miguel Ruiz-Flores Bistuer

Miguel Ruiz-Flores Bistuer