Sobre los regalos inesperados

Autor: Daniel Jesús López Vega, coordinador de papageno.es

Ayer amaneció como un día normal. Pero hay veces que la vida te hace un regalo inesperado (o varios), de esos que te hacen volver a creer que el cambio social es posible. Y todo empezó, como en muchas ocasiones anteriores en mi vida, gracias a mi naturaleza humana que persiste en su necesidad de manifestarse a través de mis errores.

Ayer amaneció como un día normal. Pero hay veces que la vida te hace un regalo inesperado (o varios), de esos que te hacen volver a creer que el cambio social es posible. Y todo empezó, como en muchas ocasiones anteriores en mi vida, gracias a mi naturaleza humana que persiste en su necesidad de manifestarse a través de mis errores.

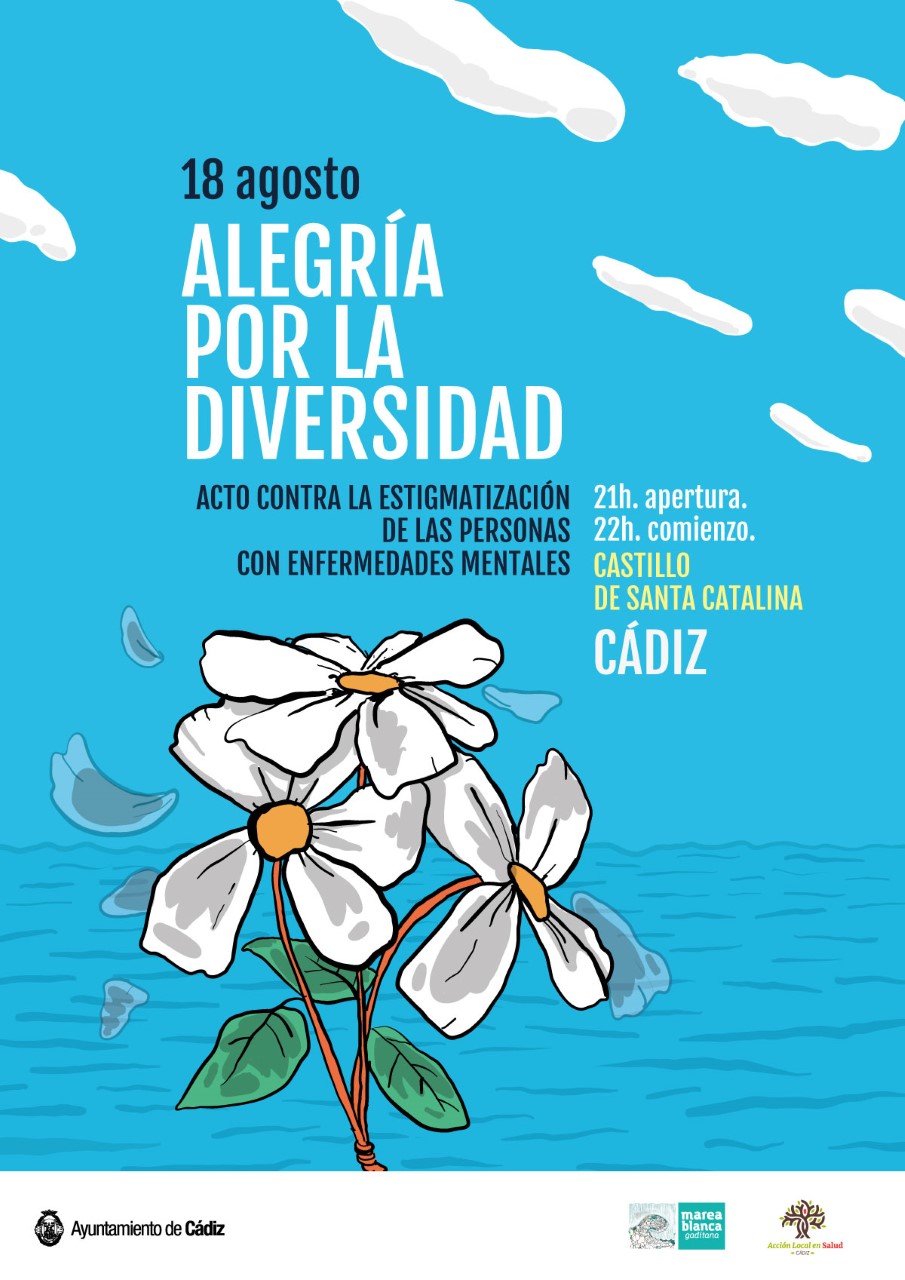

Entre mi largo listado de defectos está el de no leer los correos electrónicos y contestar que «Sí» a todo tipo de peticiones. No me detengo a leer el contenido cuando me lo envían personas que estimo. Y ese fue el caso. Antonio Vergara, una persona a la que admiro por su trayectoria como médico y persona (todos necesitamos nuestros mitos), nos invitaba en nombre del Ayuntamiento de Cádiz y el movimiento «Marea Blanca» a un acto sobre estigma y salud mental. Participaríamos María Jesús de León, Presidenta de la Asociación Andaluza de Supervivientes por el Suicidio de un Ser Querido «Ubuntu», y yo, como representante de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida «Papageno».

En principio nos pareció una buena oportunidad para hablar sobre el suicidio en un acto que reivindicaba la voz de familiares y afectados por el estigma que rodea a todos los problemas de salud mental. Y pongo afectados por el estigma porque creo firmemente que muchas veces es la verdadera causa del sufrimiento de las personas con problemas de salud mental. Muchas de ellas, podrían tener una vida absolutamente plena si la sociedad aprendiera de una vez por toda a valorar la diversidad y lo diferente como parte de su identidad y dejar sus prejuicios de lado. Prejuicio que de forma extraña nos divide en «nosotros» por un lado y «ellos» por otro como si fuera tan fácil establecer una línea que separara lo normal y lo anormal. Como si ese pretendido estado de normalidad fuera una vacuna para no cruzar la delgada línea roja que separa la cordura de la locura.

Cádiz: más cerca del paraíso

Hace años un compañero de trabajo onubense me decía desde la lucidez que da ver las cosas desde fuera que en Cádiz se estaba acostumbrado a sufrir. Un sufrimiento que tiene su mayor exponente en el desempleo. Lleva décadas castigando esta zona y seguramente se ha convertido en la mayor lacra de esta provincia en la que parece acabar Europa y que provoca diferencias socioeconómicas con importantes consecuencias. Siempre me pareció paradójico que un sitio donde uno se acostumbra a sufrir fuera un destino de turismo tan exitoso y donde tantas personas vienen a jubilarse o tienen segundas viviendas.

Sin embargo, siempre he amado Cádiz. Demasiadas veces estamos tan acostumbrados a no valorar lo que tenemos que no somos capaces de admirar la belleza que nos rodea. El lugar donde se celebró la actividad fue el Castillo de Santa Catalina. Y en una tarde-noche de buen tiempo, después de la ola de calor que hemos sufrido y de los nubarrones emocionales del tema afgano, donde de nuevo ganaron «los malos», el día nos regaló un hermoso paisaje con el Balneario de fondo y las hermosas vistas desde el Castillo.

Y mi amor por esta tierra no se limita a sus paisajes. Siento también cierta responsabilidad en mejorarla, en realizar mi pequeña aportación para sentirme parte de ella. Ayer María Jesús y yo recordábamos que dentro de un par de meses se cumplirá el segundo aniversario del nacimiento de nuestro primer Grupo de Ayuda Mutua en Cádiz. Dos años compartiendo el sueño de ir creciendo y que con un poco de suerte se traducirá en la consolidación de nuestro grupo de Sevilla y la apertura próxima de los de Jaén y Córdoba.

Una tarde-noche de «locos»

Si bien es cierto que la mayoría de palabras relacionadas con problemas mentales han terminado teniendo un sentido peyorativo, el término loco tiene un sentido ambiguo. Para mí, se relaciona con ser diferente, partir la norma, ser creativo o divertirse desmesuradamente. Quizás pueda parecer que frivolice sobre el tema, pero la normalidad me aburre e incluso me parece un poco patológica.

Si bien es cierto que la mayoría de palabras relacionadas con problemas mentales han terminado teniendo un sentido peyorativo, el término loco tiene un sentido ambiguo. Para mí, se relaciona con ser diferente, partir la norma, ser creativo o divertirse desmesuradamente. Quizás pueda parecer que frivolice sobre el tema, pero la normalidad me aburre e incluso me parece un poco patológica.

Por eso ayer pasamos una tarde-noche de «locos». Jamás había visto hablar de temas tan serios en un ambiente lúdico que supo combinar el respeto por temas tan dramáticos. La idea es que la meta es siempre la búsqueda de la felicidad y no exclusivamente huir del sufrimiento. Y todo ello protagonizado por las personas afectadas y sus familiares que tuvieron la oportunidad de hablar en primera persona y que pudieron GRITAR a los cuatro vientos que si hay algún problema, no es padecer un trastorno sea del tipo que sea, sino la extraña costumbre de patologizar y estigmatizar lo diferente.

Y allí entre impactantes testimonios de afectados y sus familias, música y actuaciones de personas unidas con un único fin, uno piensa que la vida es más justa, pese a no ser ajenos a que lo de ayer fue solo un oasis en el desierto que atraviesan muchas personas para los que la vida es una carrera de obstáculos por el estigma.

La magia de la palabra y del silencio cuando permite el encuentro entre personas

En esta ocasión nos tocó hablar los últimos. Siempre me produce pudor hablar en actos donde participan afectados por la pérdida de relevancia de mi discurso profesional frente a la riqueza emocional de sus experiencia y reivindicaciones. Me resulta complicado no ser estúpidamente paternalista con personas cuyo recorrido en la vida dan mucho más para aprender de ellas que para enseñarles nada.

Cuando hablamos, no hubo música, como la que acompañó a otras intervenciones. Imagino que aún no estamos preparados para hablar del suicidio escuchando los acordes de una guitarra o un piano de fondo. Todo llegará.

Y cuando terminé mi intervención la noche aún me deparó tres sorpresas. La psicología humanista habla del encuentro entre personas como un estado de plena cercanía que se da entre dos personas que parten toda las barreras comunicativas y que permiten a cada una ser quien es y mostrarse. Suelen ser momentos únicos que yo he tenido la suerte de vivir en el transcurso de mi profesión, pero que ya casi había olvidado.

Pues ayer viví tres. El primero escuchando las palabras de María Jesús de León. Cuando intervino me recordó los motivos por los que abandoné mi espacio de confort y me involucré en el proyecto de papageno.es, un proyecto hecho por «locos» y para «locos» hecho con más ilusión y trabajo que fondos. A ella la conozco desde hace dos años, pero ayer me di cuenta de la suerte de que se cruzara en mi vida y me permitiera hacer esta parte del trayecto juntos. Ubuntu, sin duda, está en buenas manos, y le deseo y auguro a partes iguales el mejor de los futuros. A parte de sus habilidades comunicativas, hizo un alarde de coraje y valor para mostrarse tal cual es, con toda la crudeza que eso supone. Gracias.

El segundo fue con Verónica. Verónica aún no lo sabe, pero también es una persona especial. Ella no habló, pero en su silencio se le entiende todo. También la conocí gracias a los grupos de ayuda mutua y a pesar de mi deseo de mantenerlos en la esfera de lo profesional, me resultaría difícil entender mi vida ahora sin ella. A pesar del revés que le dio la vida ella es pura alegría, eso sí con el trasfondo de dolor que acompaña siempre a la pérdida de seres queridos de una forma tan dura. Ella está siempre ahí, conciliadora, ilusionada, dispuesta a bromear con la que sufre o a escucharla. Tomando lista cada día de quién habla y quien calla en nuestros grupos de WhatsApp, porque sabe que la fuerza del grupo está en la preocupación por cada uno de sus eslabones. Gracias.

El tercero fue con Nuria, compañera de papageno.es y de vida. A ella sí la conozco desde hace muchos años. A veces cuando estoy con ella, soy capaz de rememorar el olor del azahar de los naranjos sevillanos que dieron sombra a nuestros primeros encuentros. Mi psicóloga y médica para el alma de cabecera. Llevamos tanto tiempo juntos que ya no nos hace falta hablar mucho para saber que ayer fue un día también importante para nosotros como pareja. Espero que esta aventura nos una aún más y nos abra nuevas oportunidades para seguir aprendiendo juntos. Gracias.

Y así acabó la jornada. Y aunque no asistieron también estuvieron presentes el resto de miembros de nuestros grupos de ayuda mutua y los que un día decidieron abandonarnos sin saber que siempre estarían con nosotros, porque alguien no muere si no hay olvido.

Esta entrada de blog ha sido muy personal, pero necesitaba expresarlo. Espero que a ti te sirva de algo. Si has llegado hasta aquí imagino que te ha interesado, por lo que me tomo la licencia de añadir el vídeo de nuestra participación en la jornada. GRACIAS.

Todo lo anterior debe hacerse evitando dramatizar más un tema ya de por sí duro y doloroso. En este artículo nos centraremos generalmente en el duelo por suicidio.

Todo lo anterior debe hacerse evitando dramatizar más un tema ya de por sí duro y doloroso. En este artículo nos centraremos generalmente en el duelo por suicidio. Tomemos como ejemplo, de nuevo a la desesperanza. Esta emoción está marcada por el guión cultural y social. Me recuerda a la fábula de «El elefante encadenado«. En este cuento filosófico una frágil cadena se convierte en la prisión del elefante que a pesar de poder partirla para ser libre se ve esclavo de sus propias creencias sobre la capacidad de la cadena para mantenerle atado.

Tomemos como ejemplo, de nuevo a la desesperanza. Esta emoción está marcada por el guión cultural y social. Me recuerda a la fábula de «El elefante encadenado«. En este cuento filosófico una frágil cadena se convierte en la prisión del elefante que a pesar de poder partirla para ser libre se ve esclavo de sus propias creencias sobre la capacidad de la cadena para mantenerle atado. La mayoría de las causas de muerte, aparentemente no necesitan de nuestra acción para existir (¿O sí?). Sin embargo, la conducta suicida se ve ligada en muchas ocasiones con la libertad supuesta que cada uno tiene para dar fin a su propia vida.

La mayoría de las causas de muerte, aparentemente no necesitan de nuestra acción para existir (¿O sí?). Sin embargo, la conducta suicida se ve ligada en muchas ocasiones con la libertad supuesta que cada uno tiene para dar fin a su propia vida. Albert Camus, en el «Mito de Sísifo» nos decía: «Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia». Pero dicha circunstancia quizás no sea tan fácil de aprehender como realidad objetiva y sea meramente una construcción mental que cada persona construye para dar cierta consistencia a esta vida. En consecuencia no sería tanto la circunstancia sino nuestra forma de elaborarla y narrarla la responsable de darle categoría de drama y la intensidad de este.

Albert Camus, en el «Mito de Sísifo» nos decía: «Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia». Pero dicha circunstancia quizás no sea tan fácil de aprehender como realidad objetiva y sea meramente una construcción mental que cada persona construye para dar cierta consistencia a esta vida. En consecuencia no sería tanto la circunstancia sino nuestra forma de elaborarla y narrarla la responsable de darle categoría de drama y la intensidad de este.